Über unser Hoch-Weisel

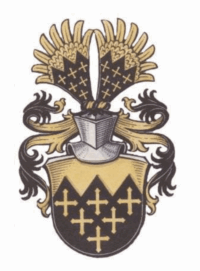

Wappen von Hoch-Weisel

Das Wappen Hoch-Weisels ist das alte Wappen der Herren von Hoch-Weisel, die 1231erstmals erwähnt wurden und 1559 ausstarben.

Es zeigt unter einem goldenen Schildhaupt in schwarz mit drei oberen Spitzen sechs goldene Kreuze. Die Kreuze weisen auf eine Schwesternschaft, die Beginen, die ihr Leben der Wohltätigkeit widmeten, hin.

Am 12. September 1956 erhielt Hoch-Weisel die Genehmigung, ein eigenes Wappen zu führen. Es zeigt sechs goldene Kreuze – ein Hinweis auf das Geschlecht der Herren von Hoch-Weisel, die im Mittelalter hier ansässig waren.

Die Ritter von Hoch-Weisel werden erstmals 1231 urkundlich erwähnt. Sie hatten Besitzungen in der Wetterau und im Lahngau, dienten als Ritter dem Schutz der Heimatund waren auch in geistlichen und weltlichen Ämtern angesehen. Ihre Wasserburg stand am Südwestende des Dorfes, gespeist vom „Alten See“. Später verfiel sie und wurde als Baumaterial genutzt, Spuren finden sich noch in Flurnamen und alten Gebäuden.

Letzter Burgherr war Marquard von Hoch-Weisel, der bis 1559 lebte. Heute erinnern das Wappen und geschichtliche Funde an diese Zeit – während Dorf, See und die besondere Geschichte Hoch-Weisels weiter lebendig geblieben sind.

altes Wappen

aktuelles Wappen

Über die Weiseler Mark

Die Geschichte der Weiseler Mark reicht weit zurück: Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie im Jahr 772, als ein gewisser Adolech dem Kloster Lorsch 15 Morgen Ackerland schenkte. Ob Hoch-Weisel oder Nieder-Weisel damals der Hauptort war, ist nicht eindeutig belegt. Sicher ist jedoch, dass sich in Hoch-Weisel ein Adelshof befand, der 1231 als „Hove Wisele“ erwähnt wird. Aus dieser Zeit stammen auch die ersten Belege für die Ritter von Hoch-Weisel, die bis 1559 bestanden.

Die Herren von Hoch-Weisel besaßen Ländereien in der Wetterau und im Lahngau, dienten als Ritter zum Schutz der Heimat und erlangten auch als geistliche und weltliche Würdenträger in Städten wie Mainz, Trier, Köln oder Würzburg Ansehen. Ihre Wasserburg stand am südwestlichen Rand des Dorfes, gespeist vom „Alten See“. Mit dem Aussterben des Geschlechts verfiel die Anlage, wurde als Baumaterial genutzt und verschwand schließlich ganz – erhalten blieben jedoch Flurnamen wie Burggasse oder Lehenswiese sowie einzelne Gebäudereste.

Auch die Kirche mit ihrem wehrhaften Turm, vermutlich einst Teil einer Befestigung, spielt in der Ortsgeschichte eine große Rolle. Malereien im Turm datieren um 1400, und der Platz diente über Jahrhunderte als Zentrum des Dorfes. Ebenso prägend war die „Klause“, ein Beginenhaus von 1316, in dem Frauen gemeinschaftlich in Andacht und Krankenpflege wirkten. Nach der Auflösung 1536 wurde ihr Vermögen in eine Stiftung für Hoch-Weisel, Münster und Ostheim überführt.

Die Wirren des Dreißigjährigen Krieges hinterließen tiefe Spuren. 1636 plünderte ein polnisches Regiment das Dorf, während sich die Bewohner auf den ummauerten Kirchhof retteten. Ein Bericht des damaligen Pfarrers Georg Friedrich Kirchner, der im Turmknopf der Kirche gefunden wurde, schildert das Leid jener Zeit eindrucksvoll – von Hunger, Zerstörung und der Rettung durch den Beistand benachbarter Gemeinden.

Trotz aller Not hat Hoch-Weisel seine Geschichte bewahrt: Burg und Ritter sind vergangen, doch Kirche, Klause und zahlreiche Ortsnamen erinnern noch heute an die bewegte Vergangenheit. Die Weiseler Mark steht damit sinnbildlich für eine über zwölf Jahrhunderte gewachsene Heimattradition, in der sich der Wechsel von Blüte, Krieg und Erneuerung widerspiegelt.

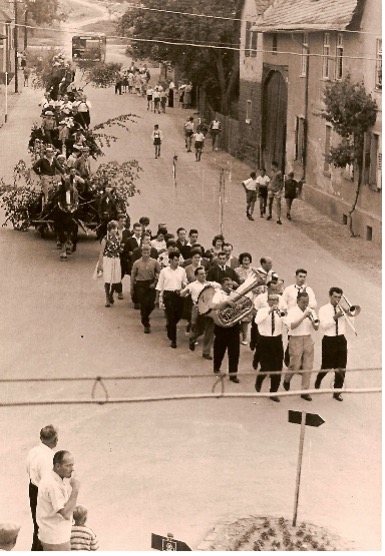

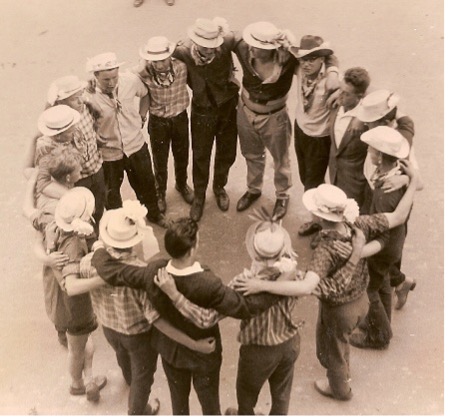

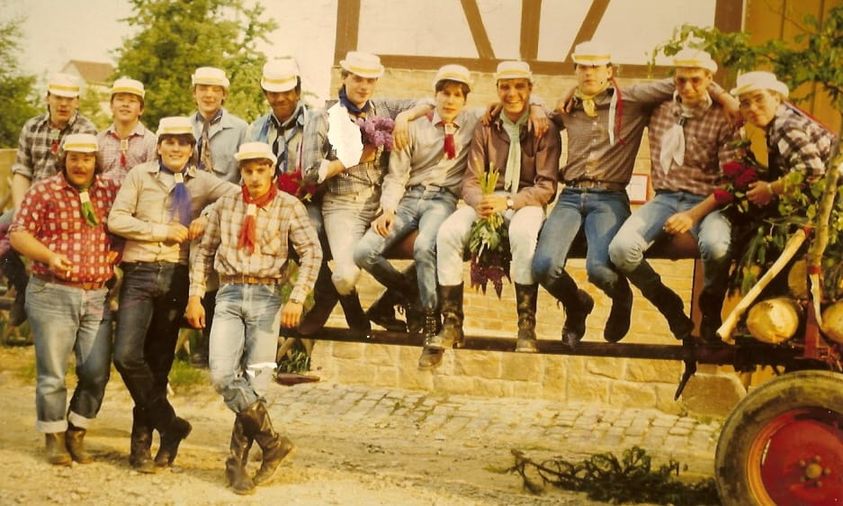

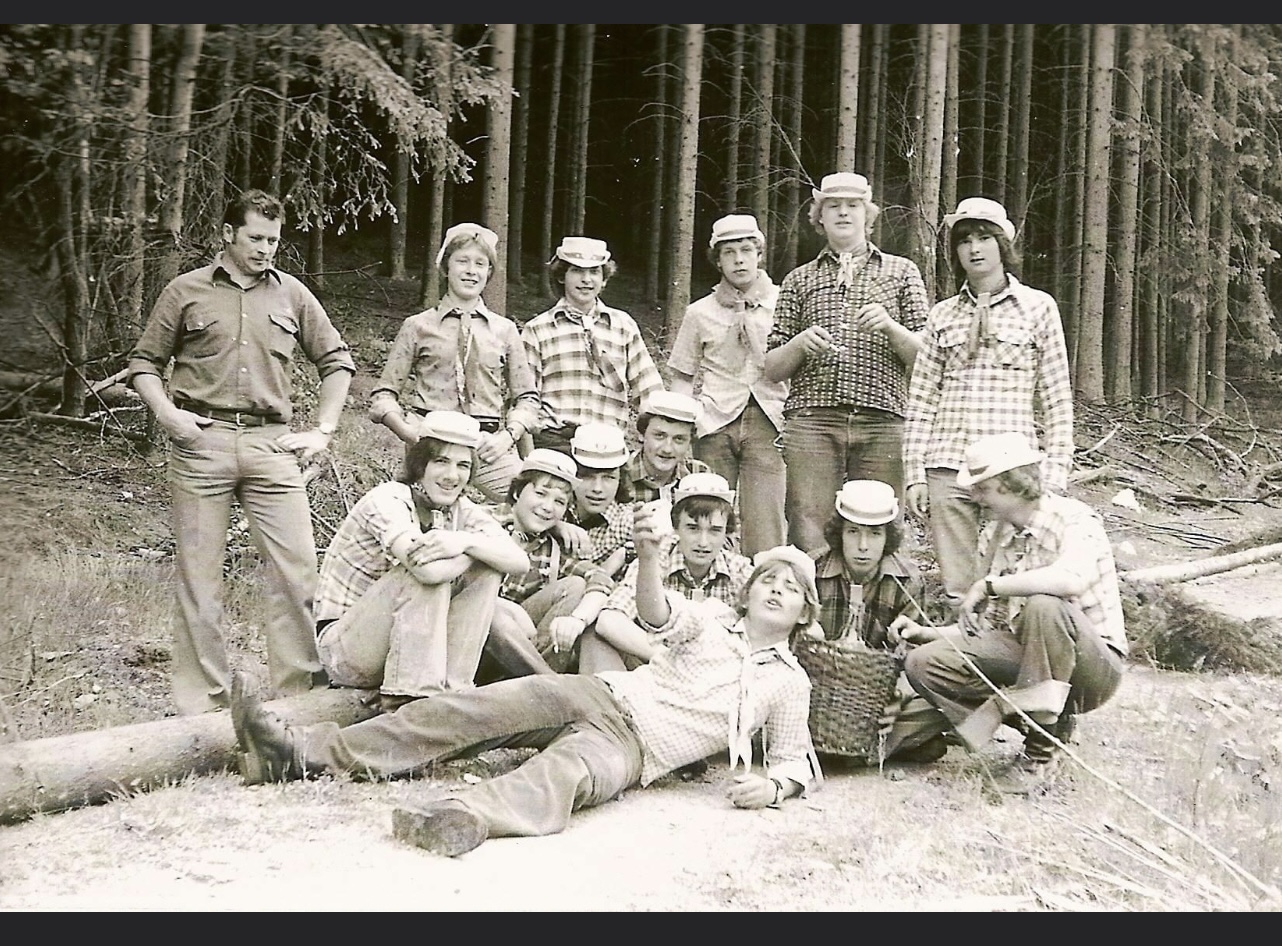

Das Hoyerfest in Hoch-Weisel

Das Hoyerfest, oft einfach „die Hoyer“ genannt, ist eines der ältesten und traditionsreichsten Feste der Region. Seine Wurzeln reichen tief ins Mittelalter zurück: In einer Urkunde von 1474 wird erstmals ein Kirchweihfest in Hoch-Weisel erwähnt, 1570 dann auch namentlich als „Hoyerfest“. Ursprünglich fand es an Fronleichnam mit Prozession und Jahrmarkt statt, später wurde es – nach der Reformation – verlegt.

Landgräfin Dorothea von Hessen bestimmte 1690, dass das Fest künftig Anfang Juli gefeiert werden sollte, um Überschneidungen mit Gottesdiensten in Butzbach zu vermeiden.

Über die Jahrhunderte wandelte sich das Hoyerfest mehrfach. Während es im 19. Jahrhundert noch mit Markt und Kirmes begangen wurde, verschwand der Markt nach und nach, und es blieb das Fest als Treffpunkt des Dorfes. 1891 wurde es noch einmal neu belebt – allerdings im Umfeld der antisemitischen Bauernbewegung unter Dr. Otto Böckel, der als „Bauernkönig“ bekannt wurde. Diese Episode ist ein dunkler Teil der Festgeschichte, zeigt aber auch, wie stark das Hoyerfest stets in das gesellschaftliche und politische Leben eingebunden war.

Bis in die 1930er-Jahre feierte man auf dem traditionellen Hoyerplatz, dem heutigen Alten Sportplatz. Dort stand auch die mächtige Hoyerlinde, ein über Jahrhunderte gewachsener Baum mit 18 Metern Kronendurchmesser, der vermutlich als Natur- und Gerichtsbaum diente. Obwohl er unter Schutz stand, wurde er in den 1940er-Jahren gefällt – ein schwerer Verlust für die Dorfgemeinschaft. Während der NS-Zeit wurde das Fest unter dem Titel „KdF-Hoyer“ politisch vereinnahmt und umgedeutet, blieb für die Bevölkerung aber vor allem ein geselliges Ereignis mit Tanz, Musik und Markt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg knüpften die Hoch-Weiseler wieder an die alten Bräuche an. Zwar wurde die Kirmes nun teils auf Privatgrundstücken gefeiert, doch viele Traditionen blieben erhalten: Schon Wochen vor Fronleichnam trafen sich die Hoyerburschen in ihren Stammlokalen, um den „Majer“, den Hoyerbaum, auszuhandeln. Das Einholen und Aufstellen des Baums war Höhepunkt der Festtage, begleitet von Musik, Gesang und dem traditionellen Hoyerlied. Es folgten Tanzveranstaltungen, gesellige Treffen, Märkte und humorvolle Scherze am Hoyermontag. Am Dienstag sammelten die Burschen Eier und Speck bei den Mädchen, um damit ein gemeinsames Abschlussessen zu feiern.

Seit 1973 wird die Hoyer als Zeltkirmes auf dem Festplatz veranstaltet, im jährlichen Wechsel organisiert von den Ortsvereinen. Zwar ist vieles moderner geworden, und der besondere Reiz des Außergewöhnlichen hat in Zeiten zahlreicher Freizeitangebote etwas an Bedeutung verloren, doch der Kern ist derselbe geblieben: Gemeinschaft, Geselligkeit und das Bewahren einer uralten Tradition. Auch der Name „Hoyer“ trägt Geschichte in sich. Schon im 16. Jahrhundert tauchen Begriffe wie „Heyger“ oder „Hoyer“ in Urkunden auf. Sprachlich leitet er sich vom mittelhochdeutschen „heien“ ab, was sowohl „trocknen, brennen“ als auch „hegen, pflegen, einzäunen“ bedeutet. Beides passt: Der hochgelegene, trockene Festplatz verdorrte in heißen Sommern, zugleich war er über Jahrhunderte ein gehegter Gerichts- und Versammlungsplatz.

So erzählt das Hoyerfest nicht nur von Kirchweih und Dorffest, sondern auch von Gerichtstradition, politischer Geschichte, von Wandel und Beharrlichkeit. Es ist ein lebendiges Stück Hoch-Weiseler Identität, das bis heute Menschen aus dem Dorf und den umliegenden Orten zusammenführt. Die Hoyer ist damit weit mehr als nur ein Fest – sie ist gelebte Geschichte, die es auch in Zukunft zu bewahren gilt.

Das Alte Hoyerlied

„Auf, ihr Bursch seid wohlgetan,

jetzo geht der Hoyer an,

es kommt die Zeit,

die uns erfreut.

Auf die Reis woll’n wir uns begeben,

das ist unser Tausendleben.

Großer Berg und tiefes Tal,

wir beschauen sie wohl all.“

„Wer da hinterm Ofen sitzt

und so manchen Finger spitzt,

kein Stumpf, kein Stahl,

es kommt heran.

Wer kann solch einen Tag erleben

und so manchen Seele geben,

die noch niemals ist gewest,

stets gesessen im Arrest.“

„Wer da hinterm Keller marschiert

und so manches Faß geleert

auf seiner Reis mit vollem Fleiß,

Reisen über viele Brücken,

hat sein Bündel auf dem Rücken,

hat’s getragen lange Jahr,

ausgestanden viel Gefahr.“

Gedicht zur Hoyer von ca. 1900

Vivat die Kirb es do! Hoyer in Hoch-Weisel

Wohlauf ihr Brüder den Hut zur Hand.

Auf den Hoyer zum Dilges gezogen.

Die Sorgen, die Langweil hängt an die Wand.

So bleibt euch die Kirmes gewogen.

Das Zopfthum, die Langweil herrscht überall.

Nur bei uns nicht, beim fröhlichen Gläserschall.

Der Hoyer beseelt nur Heiterkeit.

Nur Frohsinn und lustiges Leben.

Die Sorgen, die schleudern wir von uns weit.

Sind ganz nur der Kirmes ergeben.

Wer das Leben recht lustig genießen kann.

Der komm zu uns, das ist ein Mann.

Von der Kirmes erhält man lustiges Loos.

Braucht`s nicht mit Müh` zuerstreben.

Die Trauernden suchen`in der Erde Schooß.

Da meinen sie des Glück zu erheben.

Sie seufzen und stöhnen ihr Leben lang.

Vor der Kirmes haben sie am meisten bang.

Drum auf ihr Brüder den Hut auf`s Ohr.

Laßt fröhlich uns trinken und scherzen.

Laßt freudig uns heben die Gläser empor.

Und singen aus vollem Herzen

„Es lebe die Kirmes überall.

Es lebe der fröhliche Hoyer“

Der deutsche Einheits-Club Hoch-Weisel